小楼兴建第一舞台,开幕时把北京好角,几乎一网打尽,极力想约兰芳。彼时正是田际云成玉成班,后改翊文社,兰芳为台柱,际云当然不放。虽至际云与第一台,几几乎要闹气而亦未成功。翊文社散,俞振庭成班,又以兰芳为台柱。小楼与振庭,为师兄弟,当然不肯强夺。而第一台办事人,想设法拆散振庭之班,暗中约王蕙芳、孟小如。彼时振庭之班,兰芳之外,只有数人,蕙芳、小如都算好一点的。二人已被约离班。不意振庭眼明手快,把第一台之王凤卿约出来。

关于王凤卿,不得不在这里夹杂着叙述一些。彼时的王凤卿,不是后来的王凤卿,后来不知进步,天赋也有限,遂颓败不堪,然彼时正是老生人才缺乏之时,鑫培年老,不恒演,只有余叔岩、王凤卿、时慧宝三人,余学谭,王学汪桂芬,时学孙菊仙,号称三杰。余因嗓音失润,十余年未演,只在春阳友会票房中,偶尔一露。时亦不常演,且无靠背戏。最受欢迎者,惟王凤卿。且他正是壮年英勇,扮相亦英秀美观,所以彼时北京大多数人,都盼他同兰芳一起演唱,但总未实现,此次合作,自然为大众所欢迎。因此俞之班,与第一台,更成两立不相下之势。

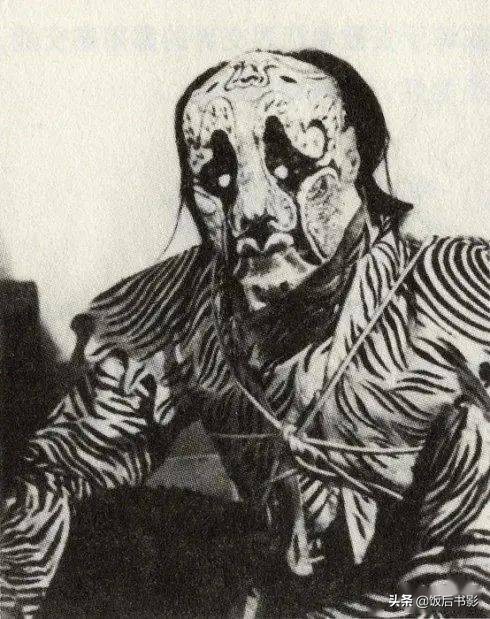

杨小楼自然是光绪末叶民国以来的第一名武生,但在全戏界他可以算是第三名。以前的角色,不必说,五十余年以来的红角,共有三个人。前清光绪二十六年(一九○○)前后,以至民国初年,最红者为谭鑫培。民国以后,最红者为梅兰芳。杨小楼虽然不及他们两个人红,但也能抗衡。或者有人以为余叔岩也可以与他们相提并论者。按相提并论,固未尝不可,但情形上,就差多了。第一,叔岩在正中年的时期,因为嗓音失润,歇了十几年,只不过在春阳友会票房中混混,永未登台,此节容另谈之。又或者有人以为说谭鑫培梅兰芳胜过杨小楼为不当者。捧小楼的人,很可能有这种论调,但我这话也不是无根据的,这里可以举出两件实事来,作一个证明。在宣统年间,谭鑫培领班,一日戏报已贴出,忽因故不能演,无法,只好觅人代替,便找的杨小楼及侯俊山(即十三旦)二人。每人一出,借以补救谭之戏码。其奈届时观众不肯策应,若干人到前台去说:谭实真病,不克出台,才有此举。央告半天,才算完事。鑫培最爱说此来,我在他们的正乐育化会中,就听他说过两次。他表面是表明他不肯失信于观众,而心中则是虽十三旦杨小楼两人,都不能抵他一人(彼时也是十三旦最红的时期)。再者在朱幼芬约梅兰芳杨小楼共成一班时,班名崇林社,意思是两人之姓,都有木字旁。在这个时期,两人永无竞争,谁的戏硬谁就唱大轴子。如是每逢演《长坂坡》,梅饰糜夫人,到他一跳井,则观众一定开闸,而小楼亦必匆匆了事。后台戏班人都说,《长坂坡》改为《跳井》完了。其实这种情形不能说就是小楼的不好,简直可以说是听戏人外行。《长坂坡》一戏角色虽然很多,但正角总得说是赵云的戏。民国以来演《长坂坡》的赵云,又以小楼为最好,而赵云的戏最好最重要的,是后头的一百单八枪等场。观众于糜夫人跳井之后,即行离去,是这出戏的好处都没有看到,花钱买票岂不有些冤枉呢?一次我到后台,把这话告诉小楼,并对他说,万不可如此草草。观众只管走,那是他们外行,自己应该怎样做还得怎样做,自己的信用名誉要紧。他对这套话,也很以为然,但到时候,因观众一走,心中总是不高兴的。以上只举两件事情,其余可参看后边的情节,但由此便可知道,他三人的情形了。

戏界人对小楼的议论,前后颇有点分别。在光绪庚子前后,老角们批评他,都说他身段松懈懒散,不够边饰,不够紧凑。他偶尔演猴子的戏,都说他笨拙,是一个大马猴。在他初享名之时,确也是这种情形,因他刚出科登台没唱红,就跑到天津去了。在天津因他种缘故,乃大红而特红(此层详后),回京后,亦随着红起来,而其本领仍如故。且去津不过一个多月,哪能就会改善许多呢,所以老角仍瞧不起他。可是庚子以后,到民国初年,这二十来年的时间,议论他的人,就有好评了。他们的论调是,“老角们都不满意小楼,是不错,他也是不够好。但是你说他不够雄壮,是不错的,但也不软弱;固然不够俏皮,但也不呆板;固然不够脆快,但也不笨滞;固然不够精练,但也不懒散;固然不够边饰,但也不松懈;嗓音虽然不搭调,但响堂,在台上什么人的嗓子,也盖不过他的”。

以上这种论调,虽然不能尽小楼之所长,但也很有道理。他们所以如此议论,是对不满意之老角发言也。在钱金福王长林诸人,大致都是如此说法。到了民国以后,所有青年之学武生的人,那就都是恭维了。每一个人,都是要学小楼,甚至毛病,也是极力模仿。在这个期间,尚和玉俞振庭等,都不常露演。常登台者,只有小楼一人,所以也就容易享名。于是老角又有一句评语,他天生的长了一个洋钱脑袋来。这话有两种意义,一是讥讽,说他本领不够,只靠脑袋。二是他怎么动作,也好看,这是天生的,也是他角不能勉强的;而脑袋好,也是天生的,也是他人不能勉强的。这两种意义,也可以算是一种意义。

在光绪年间,北平的武生,约分三个派别。这件事情,在表面看,似乎不在此文范围之内,但这与小楼的技术名誉,直接间接都有关系,所以也必须要谈谈。所谓三派者,一是黄月山,二是俞润仙,三是李春来。这三位,虽然都是武生行,但演戏的路子各有不同。黄月山,小名胖儿,通称黄胖。光绪中叶以前多在上海,后来便久演于北平,搭玉成班甚久,唱功极悠扬动听,身段讲雍容舒坦,雅静,而无火气,长于靠背及老头戏。例如《剑峰山》及《莲花湖》的胜英,《独木关》的薛仁贵等等,都是他的拿手戏。戏界老辈人都说,谭鑫培武戏的手段,都是模仿他,但这层我不敢下断语。后来学他的,有李吉瑞、马德成诸人。黄月山自己排的戏很多,以《风尘三侠》为最好。他与田桂凤合演,我看过两次,极精彩。小楼的身段动作,像月山的成分很多,所以也都雅静,而无火气。

俞润仙,号菊笙,外号毛包,久掌春台班,耳音不好,不搭调,有时在台上,自己小声骂自己不搭调。然身段架子,雄壮坚硬,宽放而雅,因嗓音宽,故长于花脸戏。例如《晋阳宫》的李玄霸,《铁笼山》的姜维,《艳阳楼》的高登,《桃花山》的金钱豹等等,都是他的拿手戏。因掌春台班多年,徒弟多的关系,所以他名声较大,学他的人较多。小楼虽曾拜他为师,但一生演戏,没有一点像他的地方。例如《长坂坡》之赵云,润仙以雄健胜,小楼以雍容胜,各有所长,谁好谁坏,是很不容易下断语的。在光绪年间,观众看惯润仙之演法,故多不以小楼为然,尤其尚和玉俞振庭诸老角,没有一个不说小楼闲话的,多说他太松懈。这种论调,固然有同行是冤家的嫌疑,但也不能说一点道理没有。民国以来的观众,因为没有见过杨月楼俞润仙的演法,便都以小楼为独步了。

现在才说到小楼的本身,小楼生于光绪四年,他比我小一岁,自幼入小荣椿科班。小荣椿为名武生杨隆寿、姚增禄所立。隆寿即梅兰芳之外祖父,内廷教师,光绪以后,宫中之武戏,皆其所指导,西后常亲看其导演。一次嘱内监曰,你们给他搬一个座儿,杨隆寿便叩头谢座。戏界老辈,最羡慕此事,说在佛爷面前有座位的,只有杨隆寿一人。(宫中呼皇太后,永远为佛爷,不止西后,如无太后,呼皇帝亦如此。)小楼名嘉训习武生,满科后,搭宝盛和,即名曰杨嘉训。演多日没什么好处,不为人所注意,后拜俞润仙为师,亦未能得俞之长处。且彼时,正是前边所说武生三派鼎峙的时期,青年角色是不容易出头露面的,于是停演了些日,乃到天津去演唱。

他去了一趟天津,于是名气便大起来。但是名气大的原因,很特别。他去天津之前,同时接了两个戏园子的定银,至于他同时接两个园子定银的原因,我就不知道了。如此,则两造相争,这戏园子要先唱,那一个园子,也要先唱,而那个时候,天津开戏园之人,都是恶霸味儿的,本地名之曰混混,小楼当然两边都不敢得罪,便借词推托,不能前往。在这个时间,两个戏园,更彼此登报,各说各的理由,闹得人人皆知,于是小楼之名大噪。后经人说和,在两边各唱若干日,小楼才去。因为大家在报纸上常常看到他这个名字,大家又常议论,闹得人人心目中,有一个杨小楼,都想看看到底是怎么回事,所以到津之后,一唱而红。因为杨嘉训三字,在北平没有响,所以到天津,特用杨小楼三字。天津唱红之后,回平演唱,当然也改用小楼二字,也就跟着红起来。所以彼时老角说,小楼小楼的喊得震耳,原来就是嘉训哪!这种论调,便有轻视之意。然士别三日,便当刮目相看,也是平常的事情。

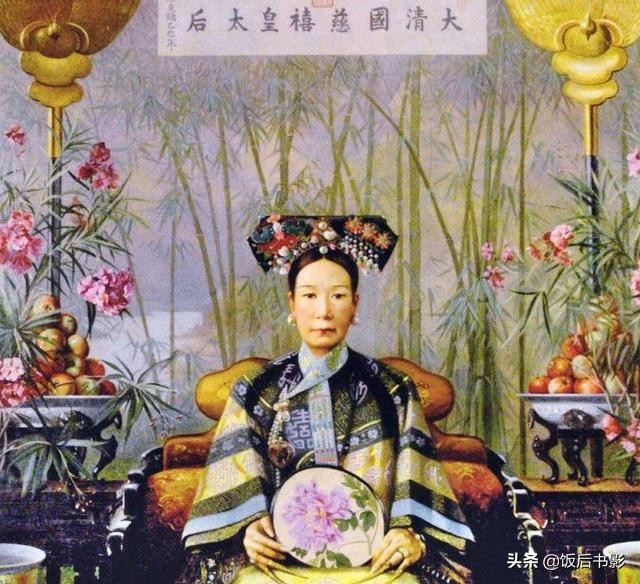

以上乃是第一步唱红的情形,第二步,乃是进宫当差。经人介绍,挑上升平署的钱粮,这在戏界,本等于一步登天。俗所谓一登龙门,身价十倍。不过虽同为内廷供奉,其受宠的程度,亦大不同。这里可以附带着谈几句,以便明了彼时真相。在光绪中叶以前,西后最喜欢的是陈德林、余玉琴(人称余庄儿)二人。西后命将乾隆年间,张照所撰的《昭代箫韶》昆曲,改为皮黄。这本是极大的一个工作,升平署人员不够,由内务府派人帮忙,内务府人员又不够,乃由太医院人员帮忙,西后自己也帮着编。西后编的唱词的腔调,大多数都由德林所创制,故西后尤爱德林。遇各王府有什么庆贺的事情,想演剧时,西后往往推荐德林玉琴二人承办,说他俩能办事,玉琴因此很发财。因为在内廷当差,往往由南边购买行头,运到北平,当然免税。而玉琴常借此多运许多,因不用上税,利息很大。德林则规规矩矩,故内廷尤称道之。

她为什么要排演《昭代箫韶》呢?因为彼时内廷供奉的人多,角色全,如孙菊仙、谭鑫培、汪桂芬、王楞仙、杨隆寿、李连仲等等,都很为西后所喜,故特排此戏。按《昭代箫韶》、八本《雁门关》、《四郎探母》这些戏,都是捧宋朝,而轻视金辽的性质。金辽为清朝先人,她应该禁止,何以反倒爱看而提倡呢?我常以此问谭鑫培小楼诸人,都说不出一个道理来。后问德林,他说窥探老佛爷(内廷供奉的戏界人员,对西后都是这样称呼,连皇太后三字都不说,永远是老佛爷,比方说某人在西后前人缘好,他们都说佛缘好,绝对不说人缘好)的心思,似乎是有点骄傲的意思,言外是金朝没有能统一中国,到清朝才完全成了功,足见清朝的本领,比金朝大,演金朝之戏,借以自炫云云。德林这种窥测,似乎很近情理,则乾隆时之编制《昭代箫韶》,或者也有这种意义,也未可知。

按原来昆曲的《昭代箫韶》,分为十本,共二百四十出,翻成皮黄,也减少不了多少,所以宫中虽然大家忙了几年的工夫,闹得烟雾沉露天,而始终未能把全部排演出来。该剧总本,及各角草本,仍整份存于故宫博物院。后来各老角死的死,散的散,遂未接着再排。西后常对德林说,可惜杨嘉训这个角儿,没有上排《昭代箫韶》,这句话足以证明西后爱小楼之深。

据戏界人云,在宫中当差之角,在西后面前,红人虽然不少,就最红的莫过小楼了。太监们说他怎么动作,西后都是喜欢的。西后最不喜欢王长林、李永泉二人,所以他们两个人常说,“人家杨小楼,在宫里来演戏,如同小儿住姥姥家来一个样,我们两个人来演戏,仿佛来打刑部官司的犯人一样”。盖各角在西后面前红,则太监等对于他,当然就有面子,而西后不喜欢的人,所有太监,对于他,也就不会有面子,故他二人有这种说法。然终因他二人为从前的老角不可少的配角,尤其王长林,更是小楼离不开的膀臂,故他二人的差使也不会被革。因西后爱小楼之故,就闹出来了许多谣言,说他二人,怎样怎样。这当然是靠不住的话,然也有许多原因。

一位升平署的太监,跟我说过一件事,就很特别。他的谈话如下:“一次杨嘉训演完戏,佛爷高兴极了,对总管太监说,嘉训太好,叫他来,我要赏赏他。总管即把嘉训带至佛爷面前,跪的地方,离御座很近,佛爷说,你今天演得太好,我要特别赏赏你,嘉训叩一个头,说谢谢佛爷。佛爷伸着大拇指,指上戴着一个玉扳指,说你看这个扳指好不好,就赏了你吧。嘉训又叩了一个头,说谢谢佛爷。佛爷又说,赏了你吧,嘉训又叩头谢谢,如是者三次,而佛爷永远也不脱下来。看佛爷的意思,似乎是想嘉训亲手由佛爷手上脱下来,但嘉训他万万不敢,情形弄僵。后总管说,佛爷赏奴才赏他吧,遂把扳指到手,交与嘉训,才算完事。”

我拿这段话,问过几位在宫内当差的老角,谭鑫培对我说,齐先生说这个干吗。陈德林则说,确有其事。其余他角,亦都说不假,足见是真的了。

还没有评论,来说两句吧...