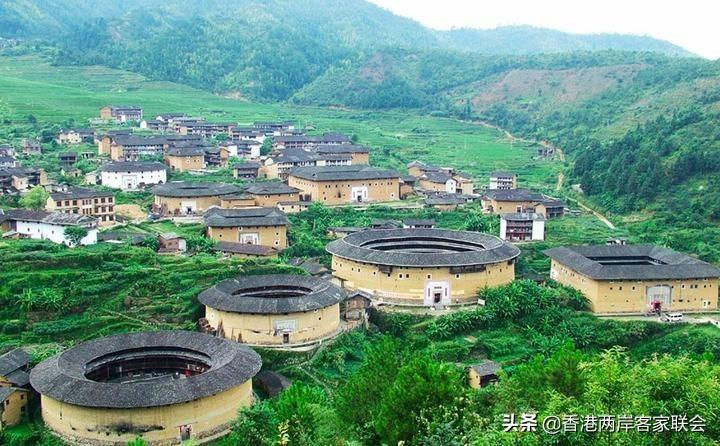

笔者在上周专栏写印尼客家,收到有些读者询问:客家人聚居地有很多,但印尼客家博物馆却似乎对永定情有独钟,厚爱有加,专门设立了一个「永定展厅」,何故?笔者没有参与该馆事宜,不知因由。但提起客家印象,自然会联想起土楼。

(2015年笔者应福建龙岩学院、闽西客联会邀请出席客家文化论坛并走访永定土楼。)

香港人熟悉永定这个地名的应该不多,但说起土楼却是众人皆知。而福建龙岩的永定,正是土楼的「集大成者」。团结香港基金旗下的中国文化研究院网站,也有详细介绍。

土楼可说是客家人向世界秀出的名片。遍布全球的客家社团,往往以土楼作为Logo或活动背景板的图案。除了在雅加达,笔者在台湾的桃园、苗栗都见到以永定土楼作为蓝本设计的客家风格建筑。

永定的面积逾二千平方公里,大约等于二个香港,分布着23000多座土楼,其中清代以前的约占三分之一,被欧洲称为「神秘的东方古城堡」,日本建筑学家称它是「天上掉下来的飞碟,地上长出的蘑菇」,联合国教科文组织称赞是「世界上独一无二,犹如神话的山村建筑模式。」

坊间一直流传这样一个「八卦新闻」:在上世纪六七十年代冷战时期,美国中情局通过卫星发现闽西有类似核反应堆及发射井之类的设施,大为紧张。中国实施对外开放后,立即派人伪装成游客到福建暗访,终于发现那些「发射井」原来是历史悠久的土楼建筑,才松了口气。

但土楼确有防御功能。元朝时,闽西村落多称「堡」、「寨」,土楼底层不设窗户,只一扇铁皮包镶的厚重木门,高层通常都设有枪孔,成为有效的准军事工程。中国历史上周期性发生朝代更替,所以这种适合防御的宗族住防一体的建筑一经发明,就迅速扩散至福建各地,包括南靖、平和、新罗、上杭,甚至非客家聚居区。

土楼用生土夯实筑成承重墙,故名之。土墙内埋设大量长木条、长竹片作为墙筋,非常坚固。最大的土楼占地面积达11519平方米,最高的有6层,内外4环,近五百个房间。一座土楼就像一个寨子。永定「土楼王」承启楼在人丁最鼎盛时期居住近千人。

客家人喜欢聚族而居,土楼除了防贼抗匪,还有冬暖夏凉、教化育人等多种功能,布局更含深厚的客家文化底蕴。祖祠建于土楼中央,是传承中原汉族孝悌尊卑观念的核心。祖堂用于宗族议事、婚丧喜庆、会客、宴会、演戏等,楼内或楼侧有水井、花园、鱼池等,正门「禾坪」既可休闲,又可晾晒农作物。一座大型土楼,恍如宗族的小王国。

永定在唐朝属晋安郡新罗县,宋朝时为上杭县所辖,明清时期属江州府所辖的客家八县之一,今属龙岩的一个区,与粤东的大埔县、梅县接壤。现任中宣部部长的上杭客家人黄坤明,亦曾担任永定县委书记。

在印尼的永定客家名人,都以悬壶济世居多,如游子平、李生耀、游子云、苏叔评、游仁康等等,香港及内地未必有很多人知道,但对胡文虎、胡文豹肯定不陌生。

当年有「虎标万金油大王」之称的胡文虎,正是永定客家人。他在香港留下的虎豹别墅,是著名的旅游景点。他不仅捐助鲤鱼门的客家村校,更是抗战时期对中国捐献金额最巨的华侨。他创办的星岛日报,至今仍是香港的主流媒体。

台湾有一些政界名人是永定人,如国民党前主席吴伯雄,籍贯下洋镇思贤村。李登辉是永定人,籍贯湖坑镇楼下村(维基百科资料,笔者无从稽考)。

中国第一位交响乐女指挥家郑小瑛,也是永定客家妹,故乡在凤城龙寨村。她享誉国际的指挥风格,被称为「郑小瑛模式」。另一位音乐成就饮誉国际的永定人,是高头乡的江文也,一九三六年在柏林奥运以作品《台湾舞曲》荣获奖项。

永定、上杭对香港人也许陌生,但「新界五大氏族」之一的廖族,正是源自该地的客家人,元末从福建南迁在香港开基,定居于上水东北梧桐河流域。当地有一个祠堂名为「廖万石堂」,建于乾隆十六年(1751年)。「万石」之名的背后,原来有一段显赫的家族史。相传廖氏远祖廖刚及其四名儿子在宋朝出任高官,每人俸禄各二千石,合共一万石,后人遂将祠堂命名廖万石堂以资纪念,上世纪八十年代被香港政府列为法定古迹。

作者:林文映 (香港客家文化研究会会长、香港作家联会理事)

还没有评论,来说两句吧...