买车,居然越来越看不懂了。

撰文:熊睿锋

自从新势力活跃起来后,车企传播方向变得越来越不按常理出牌了,产品热点不再是标准的外观、内饰、底盘,取而代之的是智能化、平台化以及怎么也看不懂的续航里程。

而这些 " 热点 " 都呈现出一个共同趋势 " 越来越难懂 ",尤其对大部分人而言,甚至是需要被翻译和解释。

不过分的说如今新车发布会就像是 " 大型彩虹屁现场 ",各类浮夸的修辞 + 花里胡哨的产品点,一时间让人只沉浸在云里雾里,然后拨开云雾喊一句 " 哇,好厉害,下一个是啥!"。

那今天我们就来盘点下,车企的 " 十级黑话 " 究竟有哪些?

关键词 1:迷之续航里程

想必大家入手新能源车型,关心的点除了价格外,最多的莫过于 " 这车充满电能跑多少公里?"。

" 纯电续航 " 显然已成为衡量一辆新能源汽车 " 好与坏 " 重要标准,但似乎各家车企对于续航里程的宣传却各有各的想法。

而这花式宣传最直接的体现就是,我们怎么跑都跑不出车企标注的里程数据。就比如之前长期体验的 " 某国产甲壳虫 ",官方标注 500km 纯电续航,实际中就算铆足了劲开也就只能跑 350+km。

出现这样的偏差,主要由于不同的测试标准所致。目前全球范围内常用的标准包括:WLTP、EPA 以及 CLTC(NEDC 已淘汰,但标准与 CLTC 较为相似),其中 CLTC 全称:China Light Vehicle Test Cycle,是我国从 2021 年 10 月主要采用的工况标准(目前国内各车企公布的续航数据也是基于此标准)。

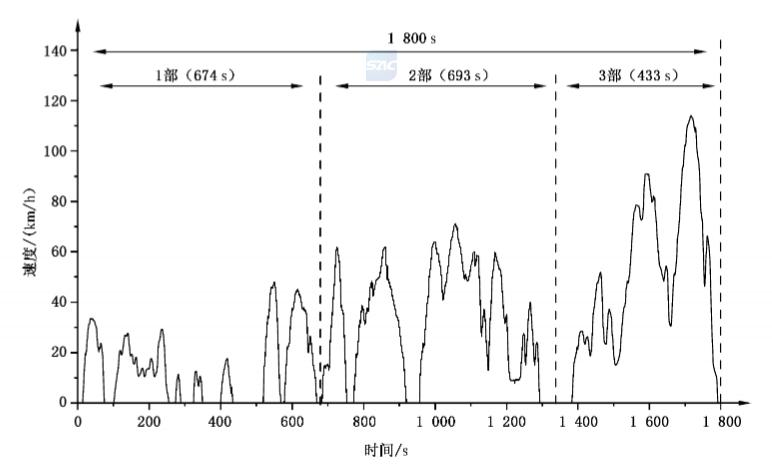

CLTC 工况测试曲线

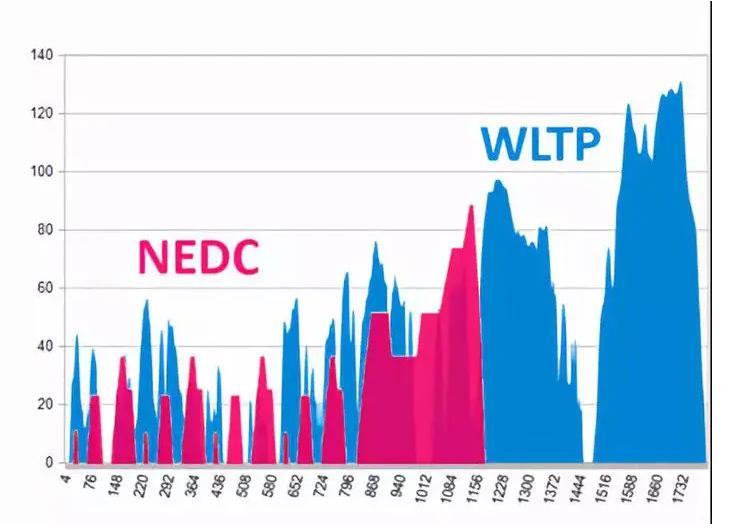

但从实际测算方法来看,三种测算标准均存在较大的不同,其中 CLTC 相较于 EPA、WLTC 的测试权重更加偏向于中低速;WLTC 则加入了更多高速行驶测试;而 EPA 测试更为复杂,甚至加入了激烈驾驶部分,也因此数据最接近实际用车工况。

众所周知,新能源汽车普遍存在低速工况节能,高速工况耗电的特性,也正因为如此三大标准测试出的数据差距之大。按照 " 不科学 " 的排列方式来看,续航精准度大致可定义为 EPA>WLTC>CLTC ≈ NEDC(这也就是为什么国产甲壳虫续航辣么虚的原因)。

另外对于车企宣传的 " 刀片电池 "、" 三元锂电池 "、" 弹夹电池 " 什么的,其实本质也只是电池的材质不同,但其实际作用大家都一样就是为了存储电量而生(说白了上述的名字就是包装);而真正决定一辆车的续航水平远不止电池这一项,像电机功耗、车辆电耗调度等等因素都是缺一不可。

因此消费者在购买新能源汽车时,想要真正了解实际续航里程时,切勿被车企天花乱坠的噱头所影响,最有效的办法还得是亲自测试或者通过第三方媒体测试结果来横向对比。

关键词 2:万能的 OTA

" 发现一个 BUG,那就等下一个 OTA 版本修复吧 "。

原本以为这种话术只会出现在手机产品上,没想到的是自从智能汽车兴起后,OTA 逐渐在汽车中广泛应用,以至于现如今你的车没个 OTA 都不好意思说自己是智能汽车。

但殊不知,虽然 OTA 方便,但现在却有点被车企玩坏了,以至于登上这次的 " 黑话 " 榜单。

我们都知道传统车企一款车型的研发周期往往 3-5 年左右,而新势力车企研发周期则相对较短,因此部分细节和功能上无法在各种工况下进行充分测试,于是它们便心生一计,先在发布会上大肆宣传车型所配备的各种功能,推出一辆辆 " 半成品 " 交付用户。

而交付到消费者手中才发现发布会上提到的功能并不能立即使用,是需要不断 OTA 更新版本来弥补出厂时缺失的功能和各种不足。

与此同时 OTA 所带来的 " 风险 " 也易造成了不小的乌龙,就比如升级系统错误导致车辆无法启动 / 行驶的事件也不是头一次听说了。所以一款汽车频繁通过 OTA 来更新,并不意味着车企十分 " 厚道 ",也有可能是在车辆研发阶段并没有做足测试,而只能靠后期 " 贴膏药 " 弥补。

其实 OTA 对于用户而言是利大于弊,毕竟小问题升级解决可以节约不少时间,但从另一个角度来说这毕竟是一辆几十万的汽车,而不是小几千的电子产品,在这里也求求车企,不要在什么问题就甩锅 "OTA" 了,出厂前请做好测试吧。

关键词 3:万物皆全栈自研

除了续航、OTA 外,车企还善于在新技术上利用各种 " 人云亦云 " 的技术黑话来给用户挖坑。

例如最近在新车发布会上极为常见的 " 全栈自研 "。

说实话,第一次听到全栈自研,就感觉这玩意就很高级,但事实上全栈自研并非是汽车领域专用词汇,原本是 IT 领域推出的研发定义,最早来自于 Facebook 提出的 "The Full Stack" 概念,即强调全局思维和全流程问题的解决能力。

现如今,车企们拿 " 全栈自研 " 多用于形容自家的驾驶辅助技术,也就是说自己已经掌握全套核心技术(这里具体谁在用,我就不点名了,反正随便看一个车企,真不少!)。

事实车企们真的如此 " 牛逼 " 吗?

我们都知道驾驶辅助技术是由高精地图、车载硬件、系统软件三大部分组成,而目前能提供高精地图数据的国内企业也只有高德、百度、四维图新等极少企业。车载硬件上就更不用说了,能造芯片、雷达等核心部件的车企几乎微乎其微,实际大部分都来自像英伟达、三星、华为、高通等第三方供应商 (你懂得)。

正当我以为车企真正自研还剩下个系统软件时,突然想到这其中的研发离得开硬件 / 地图供应商所提供的底层基础么(差点大意了!)。

综上所述,车企们所谓的 " 全栈自研 " 就是个伪命题,这黑话技能值简直快点满了。

关键词 4:永远的终身质保

最近我还发现一个有趣的想象,不少新能源车主在选购新能源车辆时很看重车企有没有提供相应的 " 超长 / 终身质保 " 服务(毕竟一块电池的后期更换费用或直接超过购车价)。

车企真的会这么 " 贴心 "?

正所谓道高一尺魔高一丈,在翻阅了各家车企的质保条例后发现," 终身质保 " 这才是坑最大的行业黑话。

就比如部分新能源车型虽然提供 " 三电终身质保 ",但实际想更换电池那可能是难上加难,其制定了多个串联条件(1、首任车主,不能转手;2、连续 12 个月行驶总里程不超过 3 万公里;3、非运营车辆;4、按标准 4S 保养;5、没有事故 / 涉水等情况),只要其中一个不符合即无法享受质保。

与此同时,电池终身质保还得在非正常的电池衰减时才可享受质保服务,但实际各家车企对于正常和非正常电池衰竭却没有出台具体检测标准,也就是说这完全就是处以一个模棱两可的灰色地带,甚至有点 " 霸王条款 " 那味了。

除了上述的电池质保服务外,其质保对象同样也是另有玄机。通过统计会发现,有部分车企还会特别说明质保范围为是电芯而不是整个电池包,而有的车企会注定质保不等于保修(说白了会存在额外付费的部分)。

可以看到,大部分车企所宣传的 " 终身质保 " 根本不成完整体系,也因此可以利用这些质保漏洞来规避售后成本。

所以在这里我建议,消费者在购买新能源车型时,需更多地阅读官方质保手册详细说明,而对于销售人员 / 广告营销所承诺的服务信一半就好,毕竟到时候电池真的出了问题,吃亏的可是自己。

写在最后

无论是续航里程、OTA、全栈自研还是终身质保等行业黑话,都是现如今汽车行业深度转型所暗涌溅起的水花,它们或是稍纵即逝的热点,或是令人费解的现象,如果车企真正想要持续性地获得消费者认可,与他们保持 " 真诚 " 就是唯一的选择。

而消费者也得不断提升自己 " 鉴黑 " 的能力,因为只有长期与行业黑话明争暗斗,才能逃脱 " 魔掌 "。

最后说一句,如果你在购买汽车时还发现过什么 " 黑话 ",欢迎在评论区与大家分享你的 " 黑闻 "。

今日话题

买车时还遇到了什么 " 黑话 "?

欢迎评论区留言

还没有评论,来说两句吧...